Os enlazo la página web del centro y algunas fotografías. También tenéis información del centro aquí. Y el programa previsto de actividades aquí.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

Algunos materiales para elaborar el Tema 2.

Os enlazo aquí algunos documentos sobre evolución, etología y sobre el proceso de hominización. Algunos de ellos son un resumen de las clases y otros son material complementario que os puede ayudar a elaborar el tema.

Si pulsáis aquí tendréis un breve artículo sobre psicobiología y teoría evolutiva (la parte de genética es un poco compleja, haced lo que podáis).

Si pulsáis aquí tendréis un texto sobre lo que compartimos con los animales. Y si pulsáis aquí podéis ver un "árbol geneológico" aproximado de la evolución humana.

Y si, finalmente, pulsáis aquí podréis leer un documento sobre los rasgos anatómicos y conductuales que compartimos todos los homínidos (desde los astrolopithecus a nosotros, el Homo sapiens) y que hemos estado comentando en clase...

martes, 26 de septiembre de 2017

¿Cómo funcionan las ciencias empírico racionales?

Los saberes empírico-racionales son

aquellos cuyas verdades se justifican por evidencia

experimental (por observaciones y experimentos científicos) y

por inducción (generalización a partir de una cierta

cantidad de datos experimentales). Por ejemplo, la verdad del

enunciado “el agua hierve al alcanzar los 100 grados

centígrados” será demostrada de modo empírico racional si

una cantidad suficiente de experimentos indican que el agua sólo

hierve al alcanzar los 100 grados. Como se supone que los

experimentos permiten obtener respuestas directamente de la

realidad (al menos, de su aspecto material y observable), los

enunciados cuyo contenido es corroborado por los experimentos

muestran, así, su correspondencia con la realidad y, por

tanto, su carácter verdadero y objetivo. A los enunciados así

demostrados (y con los que, en su mayor parte, se forman las teorías

científicas) se les llama "enunciados empíricamente

verdaderos", o "verdades de hecho"...

Como veis, a las verdades empíricas les ocurre como a las verdades lógicas: se pueden lograr de modo más directo (por evidencia experimental) o más indirecto (por inducción). A las verdades empíricas obtenidas por evidencia experimental también se les denomina "datos" o "enunciados observacionales", y son de carácter particular, es decir, expresan los resultados de observaciones concretas (por ejemplo: tal día, a tal hora, y en tal lugar, una cierta cantidad de agua hirvió a cien grados). De otro lado, las verdades empíricas obtenidas por inducción, constituyen las proposiciones más importantes de una teoría científica: sus tesis, teoremas, leyes, etc., y tienen siempre una forma general o universal, del tipo "Todo X es siempre Y" (Por ejemplo: "Toda cantidad de agua siempre hierve a 100º".). Las verdades inducidas dependen de los datos, pero, por su forma y significado universal, son más fundamentales que los datos para construir las teorías. Veamos ahora, con más detalle, como se producen ambos tipos de verdad empírica.

Una verdad es empírica por evidencia observacional (es decir: es un enunciado observacional) si en ella se enuncian datos obtenidos de observaciones y experimentos que satisfagan ciertos requisitos: (a) todos los elementos o “variables” que vayamos a tener en cuenta (o puedan interferir) en el experimento u observación deben estar definidos y sujetos a control; (b) todos los datos relevantes para el experimento deben estar cuantificados con exactitud; (c) todos los pasos del proceso experimental deben estar predeterminados y deben poder ser ejecutados por cualquier experimentador que desee hacer el mismo experimento; (d) las conclusiones del experimento deben tomarse por acuerdo entre todos los experimentadores que han participado en el mismo.

Por ejemplo, en el caso de que

hiciéramos un experimento para demostrar que es cierto el enunciado

“el agua hierve a 100 grados”, tendríamos que diseñarlo de

manera que estuvieran definidas y controladas variables tales como el

tipo de agua de que se trate, el tipo de termómetro con el que

medimos su temperatura, la latitud, longitud y altitud del lugar en

el que realizamos el experimento, la temperatura ambiente de dicho

lugar, etc. (condición a). También tendríamos que cuantificar con

exactitud datos tales como la composición del agua, la temperatura

inicial y final, etc. (condición b). Los pasos del proceso deberían

estarían claros, por ejemplo: en primer lugar se separarían tres

probetas con cantidades distintas de agua pura, a continuación se

calentarían a velocidades distintas, etc. (condición c).

Finalmente, se admitirían resultados tales como: “observamos que

el agua ha comenzado a evaporarse en el momento en que en cada

probeta se ha alcanzado la temperatura de 100 grados” siempre que

todos los investigadores participantes (o una mayoría significativa)

afirmen observar lo mismo (condición d).

Las verdades empíricas obtenidas por

inducción (los teoremas, leyes, o tesis empíricas de una ciencia)

son aquellas que se obtienen por "generalización" a partir

de un número suficiente de enunciados observacionales (o datos). Por

ejemplo, yo solo podría afirmar que el enunciado "El agua

siempre hierva a 100 grados" es cierto cuando dispongo de una

cantidad suficiente de enunciados observacionales (resultado

cada uno de ellos de un experimento u observación) que coinciden en

afirmar que tal o cual cantidad y tipo de agua hierve a

cien grados al calentarla de tal o cual modo y en tal

o cual circunstancia. La inducción es muy utilizada en la

ciencia moderna y consiste en justificar la verdad de un enunciado

con significado universal y que es imposible de comprobar

directamente (por ejemplo, que “todo los cisnes son blancos” es

un enunciado que yo jamás podré comprobar) a partir de una

suma de enunciados que sí podemos comprobar por observación (Este

cisne que vemos es blanco; aquél cisne que vimos ayer

era blanco, etc.). Naturalmente, esto implica un "salto lógico",

pues "muchos" jamás equivaldrá a "todos". A

este problema se le llama "el problema de la inducción". De otro lado, la inducción no puede proporcionar verdades "necesarias"

(como las de los saberes lógicos), pues, por muchos que sean los

casos o datos (la cantidad de veces que hayamos observado al agua

hervir a 100 grados o a los cisnes ser blancos), esto no obliga a que

siempre tenga que ser así: siempre cabe la posibilidad de que el

agua deje de hervir a esa temperatura o de que nazcan cisnes no

blancos...

Para acabar, en esta presentación podéis ver cómo funcionan los saberes empírico racionales (es decir, la ciencia):

Cuestiones:

1. ¿Qué caracteriza a los saberes empírico-racionales?

2. ¿Qué condiciones mínimas ha de cumplir un experimento para ser "científico"?

3. ¿En qué consiste el problema de la inducción?

4. Plantea alguna hipótesis (relativa a alguna teoría psicológica) que te gustaría poder verificar y, a continuación, extrae de ella alguna predicción y realiza el diseño experimental correspondiente.

Algunas sugerencias para experimentar aquí o aquí

Cuestiones:

1. ¿Qué caracteriza a los saberes empírico-racionales?

2. ¿Qué condiciones mínimas ha de cumplir un experimento para ser "científico"?

3. ¿En qué consiste el problema de la inducción?

4. Plantea alguna hipótesis (relativa a alguna teoría psicológica) que te gustaría poder verificar y, a continuación, extrae de ella alguna predicción y realiza el diseño experimental correspondiente.

Algunas sugerencias para experimentar aquí o aquí

lunes, 25 de septiembre de 2017

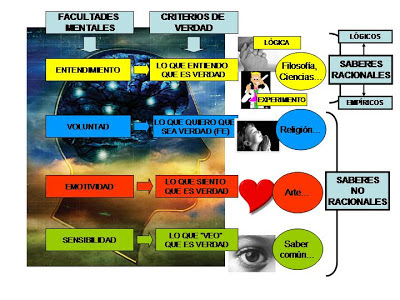

¿Qué tipos de saberes hay?

¿Qué tipo de saber es el saber psicológico? Antes de nada tendremos que saber qué es un saber. Cada saber es un conjunto de teorías acerca de un mismo asunto (o un mismo tipo de asuntos). Por ejemplo, las matemáticas son un saber compuesto de diversas teorías

acerca de los números, el espacio geométrico, y cosas así. La historia es

un saber compuesto de distintas teorías (a veces contrapuestas)

acerca de los hechos del pasado. Y así con todos los demás. Cada

teoría consta a su vez de un conjunto de ideas

o pensamientos (relacionados entre sí) a los que se les llama

proposiciones.

A la expresión lingüística de una proposición se le suele llamar

enunciado.

Por ejemplo, una teoría sobre los gases contiene un conjunto de

proposiciones y enunciados que, juntos, pretenden explicarnos cómo

se comportan los gases. Hay que añadir que todas las proposiciones y enunciados

(y, por tanto, las teorías y los saberes) tienen la

pretensión de ser verdaderos,

es decir, de describir

correctamente

la parte de la realidad de la que tratan.

Si un biólogo enuncia, por ejemplo, que “todos los mamíferos son

peludos” es porque pretende que su enunciado sea verdadero, es decir:

que realmente

todos

los mamíferos tengan pelo.

Ahora bien: cómo puedo saber que lo que creo o digo se corresponde con lo que realmente ocurre. Hay varias maneras de responder a esta profunda pregunta filosófica.

Ahora bien: cómo puedo saber que lo que creo o digo se corresponde con lo que realmente ocurre. Hay varias maneras de responder a esta profunda pregunta filosófica.

1. Porque se ve, dicen algunos. Sé que el enunciado “El delantero ha marcado un gol” es verdadero porque lo acabo de ver por televisión (o porque alguien que lo ha visto, y del que me fío, me lo ha contado).

2. Porque se siente con el corazón, dicen otros. Es como una especie… de emoción. Sé que es verdad que “la película de ayer era muy bonita” porque me gusto mucho.

3. Porque quiero creerlo, por un esfuerzo de voluntad, como la fe. Qué “Dios creó el mundo” es verdad porque lo creo, solo por eso (aunque no tenga “pruebas”, ni entienda demasiado cómo lo hizo).

4. Porque tenemos pruebas experimentales. Sé que es verdad que “el agua hierve a cien grados” porque hemos hecho muchos experimentos, cuidadosamente diseñados, en los que se ve como el agua hierve a esa temperatura.

5. Porque, después de pensarlo, lo entiendo como necesario (no puede ser de otro modo). “Dos más dos son cuatro” es verdad porque razono y concluyo que es imposible que dos más dos no sean cuatro.

Según hagamos caso a uno u otro de estos “criterios de verdad” (por cierto: ¿cuáles serán los “criterios” más verdaderos, y por qué?) podemos hablar de:

Saberes racionales. Son los que obedecen al criterio (5), (4) y, a veces, un poquito el (3). Los que solo aceptan el criterio (5) son denominados “saberes puramente racionales” o “lógicos” (la filosofía se considera habitualmente como uno de estos saberes). Y los que siguen el criterio (5) y el criterio (4) (más, a veces, un poquito el (3)), se denominan “saberes empírico racionales” (son lo que llamamos “ciencias”).

Saberes irracionales. Son los que dicen obedecer los criterios (1), (2) y (3). Por ejemplo, lo que solemos llamar saber común o vulgar obedece a menudo el criterio (1). La gente piensa que nuestros juicios estéticos (sobre lo bonito y lo feo) obedecen el criterio (2). Los dogmas o verdades religiosas obedecen, típicamente, al criterio (3).

Actividades:

1. ¿Crees que hay algún tipo de saber que no encaje en ninguna de las categorías que hemos presentado? ¿Cuál?

2. ¿Qué diferencia fundamental hay entre los saberes racionales "puros" y los saberes empírico-racionales?

3. ¿En qué lugar comprenderías a la psicología?

martes, 19 de septiembre de 2017

lunes, 18 de septiembre de 2017

¿Van las neuronas en bicicleta? El problema mente-cerebro.

Hay una vieja polémica en la filosofía y en la ciencia acerca de lo que llamamos "fenómenos mentales" (sensaciones, emociones, deseos, sueños, imágenes, ideas...). Algunos (quizás la mayoría) piensan que todos estos fenómenos ocurren en el cerebro y son, por tanto, de carácter físico-químico o material. Otros afirman que tales fenómenos no pueden explicarse totalmente en términos cerebrales, por lo que opinan que hay algo así como una "mente" distinta al cerebro que es "dónde" ocurren las sensaciones, emociones, etc. ¿Quién tiene razón?

No sé. ¿Cómo arreglamos este asunto? ¿Qué dice tu mente o tu cerebro al respecto..?

Si quieres pensarlo otra vez, pulsa aquí y escucha nuestro programa de radio sobre este asunto.

jueves, 30 de marzo de 2017

domingo, 5 de febrero de 2017

Atracción y amor.

http://www.salud180.com/salud-dia-dia/test-para-encontrar-el-amor (un pequeño test, muy superficial, típico en publicaciones populares)

https://www.psicoactiva.com/tests/compatibilidad-de-pareja.htm (un test un poco más serio sobre personalidad y relaciones; para hacerlo solo o en pareja)

https://www.psicoactiva.com/test/ (editor de tests, para hacer los tuyos propios)

https://psicologiaymente.net/social (página muy interesante sobre psicología; en este caso, sobre psicología social).

https://www.psicoactiva.com/tests.htm (página con tests de todo tipo).

jueves, 26 de enero de 2017

Lenguaje no verbal

Gran parte de la comunicación, y a todos los niveles (interpersonal, grupal, intergrupal, de multitudes), se da a través de lenguajes no verbales. Algunas investigaciones afirman que más del 90% de la comunicación se produce a través del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal suele ser en gran medida inconsciente, aunque en ocasiones, y mediante la educación, se puede hacer consciente (en eso consiste parte del entrenamiento de políticos, famosos, vendedores y otros profesionales cuyo éxito depende, en gran medida, del uso adecuado del lenguaje corporal y la gestión de su imagen pública). De otra parte, y debido al escaso control consciente del sujeto, los lenguajes no verbales resultan códigos muy útiles para psicólogos, criminólogos y otros, en tanto con ellos resulta mucho más difícil falsear o deformar la expresión de los procesos mentales.

Del nivel más general a los más particulares, los lenguajes no verbales relativos al cuerpo (hay otros relativos a los objetos, a los símbolos de estatus, o a otros muchos significantes no verbales):

* Movimientos corporales en general.

Es el nivel más general de análisis. En estos movimientos el lenguaje no verbal corporal se da como un todo. Podemos analizar conductas comunicativas ligadas a movimientos y actitudes corpóreas tales como caminar, forma de sentarse, saludar, presentarse, bailar, etc.

* Gestos faciales en general.

Se han llegado a registrar hasta 3000 mil expresiones faciales significativas. Paul Ekman estableció una amplia lista de expresiones universales, entre las que sobresalen la felicidad o alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco, desdén. Algunas parecen más universales que otras. Estudios recientes sugieren que la cultura influye más de lo que se pensaba. En cualquier caso, la mayoría de esas expresiones son observables en bebés (incluso en bebés ciegos de nacimiento). Son interesantes también las llamadas "microexpresiones", gestos faciales genéricos que el sujeto produce en muy breves espacios de tiempo y que, a veces, contradicen lo que se está expresando de forma consciente.

* Miradas.

* Cejas

* Nariz y boca

* Manos.

* Tonos de voz (tono, timbre, velocidad, ritmo)

jueves, 12 de enero de 2017

viernes, 6 de enero de 2017

Qué es la Psicología social

Con el tercer tema (“La programación

socio-cultural de la conducta y la mente”) entramos en el ámbito

de la Psicología social. La Psicología social estudia la conducta y

los procesos mentales humanos en tanto resultantes de interacciones

sociales, sean interpersonales, grupales, intergrupales o propias de

multitudes.

Tras una introducción, en la que

volveremos a hablar de la importancia de la socialización y la

enculturación en la especie humana, y de la disputa entre genetistas

y ambientalistas, trataremos de distintos tipos de interacción

social, tales como el aprendizaje, la percepción del otro, el amor,

el odio y la agresión, las conductas altruistas, la formación de

grupos, el liderazgo, las relaciones de poder, las conductas

gregarias, los prejuicios sociales, los rumores, las conductas de

pánico colectivo, y otras...

La tesis fuerte de la Psicología

social es que todo lo que hacemos, sentimos, queremos y pensamos es

fruto de la cultura y el entorno social. Que toda nuestra realidad es

una construcción social.

lunes, 2 de enero de 2017

Hacer puentes y hacer amigos. Sobre sexo, género y moralidad.

No son pocos los estudios y

experimentos que apuntan a una diferencia morfológica y funcional

entre el cerebro de los varones y el de las mujeres. El tema es

enormemente controvertido. Pero los datos dan mucho que pensar. Según

el profesor de psicología de Harvard Simon Baron-Cohen (La Gran

Diferencia) los varones poseen un cerebro más apropiado para

“analizar sistemas” (desde los más mecánicos hasta los más

abstractos), y las mujeres para comunicarse y empatizar con los

demás. No es broma. Parece que si tomas a un bebe recién nacido y

lo colocas frente a un panel con distintas fotografías, la mayoría

de las niñas se fijan en imágenes de rostros humanos, y la mayoría

de los niños en imágenes de artilugios mecánicos... Sobre esto trata nuestra última colaboración en el diario.es. Para leerla pulsar aquí.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)

.jpg)